学校ブログ

夏休み中の学校

夏休みが始まり、2週間ほど経とうとしています。

みなさん、どのように過ごしていますか?

先生たちは、2学期の活動が充実するよう準備を進めています。

昨日は、1・2年生が生活科見学で行く、「子ども動物自然公園」の調査に行ってきました。

2学期には生活科見学をはじめ、運動会、持久走大会など、様々な行事があります。

楽しみにしていてください。

1学期大変御世話になりました。

令和7年度東児玉小学校1学期終業式が行われました。みんなで元気な声で校歌を合唱しました。

その後、代表児童による1学期を振り返った作文の発表がありました。自分がうまくいかなかったことなど

恥ずかしがらずに作文に書いてあり、2学期はがんばりますといったポジティブな内容の作文でした。

校長先生の講話は、目指す学校「夢いっぱい、笑顔いっぱい、ありがとうが響き合う東児玉小学校」に向け

て、自分らしさを大切に、自分の人となりを大切にして、そして、お友達の人となりを大切にしてあげて、夢に

向かって笑顔で協力してがんばろうといことでした。そして助けてもらったら「ありがとう」と言葉で伝えま

しょう。というお話でした。

終業式の後、夏休み中の生徒指導を近藤先生が行いました。子供達同士が話し合う場面を入れながら、夏休

みの過ごし方について指導しました。2学期またこの東児玉小学校に笑顔で登校してくるのを、先生方全員が

が待っているということを話して終了しました。

1学期は大変御世話になりました。またどうぞ2学期も御力添えをよろしくお願いします。

1年生 学級活動 お楽しみ会 ビンゴ大盛り上がり!

1年生が学級活動「お楽しみ会」をみんなで考え、本日行っていました。その中の1コマです。なにやらビン

ゴシートを作成し、進行係の児童のみなさんがモニターに数字を表示して、たて、よこ、ななめに自分の書いた

数字が並んでいれば、ビンゴという活動でした。児童は自分たちの決めたルールを守りながら、大盛り上がりで

取り組んでいました。

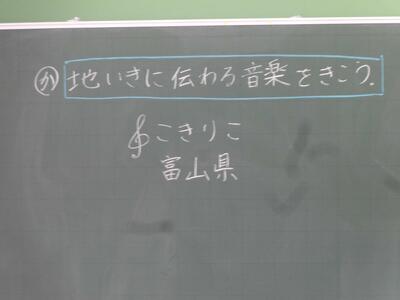

4年生 音楽 鑑賞の授業から

4年2組では、音楽の鑑賞の授業を行っていました。テレビモニターを通して、日本の伝統芸能である横笛の

演奏を聴き、地域の伝わる音楽の旋律について、感想を出し合っていました。夏祭りの風情を感じ、あらため

て日本の音楽のよさを学べたかと思います。

学校環境緑化コンクールの審査会がありました!

7月14日(月)に、令和7年度学校環境緑化コンクールの審査会がありました。児玉郡市内で3校対象校となっており、今年その該当校になっていました。緑化担当の先生を中心に、園芸委員会の皆さん、各学年のみなさんが育てた、草花、野菜等を見ていただきました。なかよし学級園では大きなスイカが実っており、2年生のミニトマトもたくさんできていました。「児童がみんなで手入れをして育てているのがすばらしい。」とお褒めの言葉をいただきました。

家庭教育学級 親子で造形活動 うまくできたかな?

家庭教育学級では、今年も造形活動を行いました。親子でドライフラワーを使って装飾し、額の中にいれて

完成になります。なかなか親子で図画工作もする機会がないだけに、参加したみなさんは、終始笑顔で楽しそ

うに取り組んでいました。どこの飾るか楽しそうに相談していたり、すでに飾るところが決まっていたりと、

それそれ会話が弾んでいました。

放課後、子供たちと先生が遊んでいます!

放課後遊びに来た子供たちと、本校の先生方が、いつもこのように一緒に遊んでいます。遊ぶことで豊かな関わり合いができ、自然と笑顔になります。子供たちは、「先生!またね」といって嬉しそうに帰宅していきました。明日登校した時の子供の笑顔が目に浮かんできました。

長~ い、お楽しみ会の飾り!

3年生、お楽しみ会の準備をしていました。花飾りがとても長く、算数で習った巻き尺で早速図っている児童もいました。1学期みなさん、よく勉強を頑張りましたね。楽しいお楽しみ会になるといいですね。

4年1組 算数 それぞれの学習形態で復習

4年生の算数の復習(ワークブック)を行っていました。それぞれが自分にあった学習形態で、グループで、ペアで、1人で学習に取り組み、担任の先生はそれぞれのつまづき支援を行いながら、机間指導を行っていました。1学期のうちにわからない所ををわかるようにして夏休みを迎えられると良いですね。

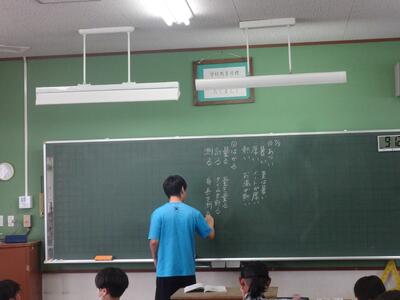

5年生 国語 言語活動 同音異義語 漢字3つ 暑い・厚い・熱い ?

5年生の国語の時間、教室訪問すると、担任の先生が「今日はあついね」といって「『あつい』の漢字3つ書いてください。」と児童に指示しました。児童は自分のノートに3つ、あついと読む漢字を書きました。暑い、厚い、熱いの3つが出ました。隣同士話し合ったり、自分の考えた漢字を伝え合ったり、学び合いや伝え合う活動も取り入れていました。次は「はかる」という読み方の漢字を児童に指示しました。今度は、できた人から、先生に見せに行く自力解決を行っていました。ちょっとした授業の場面でしたが、よく吟味された指導で、児童は夢中になって取り組んでいました。